编者按:2018年5月23日威尼斯建筑双年展开幕前夕,九樟学社有幸邀请到董豫赣老师和其研究生助手朱曦先生在威尼斯犹太区某咖啡馆进行了访谈。访谈全文约16000余字,根据录音校编而成,略有删减。蓝字部分为编者根据董老师谈话内容所加注解。

受访人:董豫赣

对接:朱曦

鸣谢:张清帆、黎健波、沈柯韦、赵川石、马平川、杨雍恩、韩心宇、张云斌

董豫赣:著名建筑师、建筑评论作家,北京大学城市与环境学院副教授。先后就读于西北建筑工程学院、清华大学、中国美术学院。长期从事建筑实践和写作,从早期的『水边宅』、『祝宅』、『清水会馆』,到后来的『红砖美术馆』、『小岞美术馆』乃至近期的『耳里庭』,董豫赣始终专注在自己热爱的园林山水,沉迷于专业,便无意于其他。如果要谈中国现代的造园实践,董豫赣是绕不开的名字。

▼

❶

九:董老师,近两年您在乡村做项目和之前几年在城市做项目有什么不同的感受?

董:我觉得没有任何不同的感受。这也是为什么我对这次策展的这个题『我们的乡村』,其实本身我是不感兴趣的。因为我们现在谈到中国的城镇化跟逆城镇化,其实都出在这个问题上。

中国过去,我觉得有个非常好的传统,就是在城市里其实向往的是乡村生活,对吧?在城市能挣更多的钱,可能挣完钱以后,他的理想是过乡村的生活,所以它不存在这样的一个等级之分。现在来说,城市盖什么房子,农村就跟着模仿,过去他是反的,所以它这个平衡非常好。

鸟瞰苏州城里的拙政园(来源:刘敦桢《苏州古典园林》)

所以中国园林为什么叫『城市山林』?就是他在城市里太想过山林的生活了,如果有这样的原形,以后不管他在城市里、在山里、还是在村里,他都想要的是『城市山林』,这两个要合一的。所以关于在乡村怎么做园子,我觉得我就想做个好园子,在哪都只想做个好园子,至于它是在乡村还是城市,无所谓。

“城市山林”来源于童寯先生(1908-1983)提出的论述:

“一个人在荒野中不可能孤独存在,只得退而求其次,谋取在尘嚣中得清静,所谓城市山林。”

——童寯《论园》,2006年版

比如红砖美术馆在北京郊区,我从没想过这是在郊区还是在城市,我首先就觉得这个环境应该有山林。那等我到农村,我中学同学的那个山里头,它已经有山林了,那我就不需要做山林,我就把房子跟它关系做好。所以它的核心是这两个都要合一,而不是说,他在这儿就应该叫城市园林,有个叫乡村园林。听起来都很扯,这是一个类型学,就是说拿西方的来套中国的东西。

所以我觉得为什么童寯老先生非常牛,他就觉得中国这个园林其实不管是属于宗教的,还是城市的,还是乡村的,还是公共的,还是什么,它在法式上没有任何区别。

园冶论“相地气凡山林江湖、邨庄郊野、城市傍宅,莫不可以为园。”

——童寯《江南园林志》引用计成《园冶》中的论述

讲这种地域性、所有权的这个分类,对于中国造园没有任何帮助。园林总是某种不同于此时本土化的一个东西,否则不需要做园林。苏州园林,大家都说是属于苏州的,那不扯淡吗?苏州是块平地,他们为了做山水,所有的这些都是他愣在一个平地上造出来的,这是他的理想。这个理想如果有一个非常清晰的描述的话,在不同的地方我都要实现这个理想,不管你是在城市还是在乡村。之所以最后有这种区别呢,只是一个地理上的区别,没有核心价值上的区别。

唐勇来到意大利(北大建筑学研究中心硕士,董豫赣先生的学生),等他到意大利逛一圈回去之后,讲就说西方是分类的。这个太对了!这斗兽场长得就像斗兽场,教堂长的就像教堂,它绝对不会混淆,但在中国,你想《弗莱彻建筑史》就讲,中国的所有房子长得都很像,没有区别。从平面上看,是庙啊,道观啊,衙门啊,还是皇宫啊,是四合院(普通老百姓的)啊,它没有日常跟神性的区别,园林也是。所以这个分类它确实来源于西方,但中国人拿这个来做分类,有点可笑。

我从来没去想过这个分类,我只是看他缺什么,因为全世界的园林都是意味着某种天堂,都是意味着对现实不满,都意味着对不同于现状的一个追求。所以地域性是我非常怀疑的一件事情,因为它只是一个模糊的分类。

我后来才想明白,当年我一个人在一个老园子里,那种消遣对我后来影响有多重要。当时我那个朋友,一个老年人,他那园子有一百多年历史,我在那儿过春节。那时春节心情也不好,就在露台上,可是南宁的天气很好,然后我就在睡觉,还出了一身汗,我就看旁边一棵树,当时我还不知道叫什么树,非常漂亮。我觉得它漂亮,主要是因为童明的小孩跟我的小孩,会从那颗树往上爬,因为它是个露台嘛,他们就把树当楼梯上来,那个枝干也很漂亮,所以我可以搬个床到底下睡觉。这种生活状态自从唐宋以来没有任何区别,中国人都会这样。

后来我就想我这么喜欢这颗树,原因是什么?我不认得它是什么树,然后我就分析,这个树为什么会长成这个样子?我就发现啊,因为这边有房子是一个拐角,所以它这边长不了他只能往那边歪,那边是悬崖峭壁,临江,它往那边挑,这个枝先长,那个枝就争不着阳光,他就开始偏。偏完了的这个姿态,我很喜欢。

明,唐寅《溪山渔隐图》局部,台北故宫博物院藏。

后来我就问我那朋友这是什么树,他说是紫荆。他说你很喜欢紫荆吗?我说我不喜欢紫荆,我只喜欢这棵紫荆。你明白吗?就是说造园讲的是我在这个点,而不是说我在苏州造园,或者在福建造园。但他们写广告词说我在泉州做了一个(小岞美术馆)代表了泉州本土的(建筑),其实我从来没想过要做一个小岞人民的园子,要不然我盖完了为什么小岞人都去看?你盖个当地的建筑,当地人为什么要看这个?

所以很多人说江西适合用香樟,然后就说是地域性植物。不是,我要的是这一棵香樟,我为什么在一群香樟里挑这颗,而不是那颗。所以造园讲的是地点,在这块我只能造什么。比如红砖美术馆,它造的跟耳里庭不一样,不是因为我有两个理想,而是你起点条件不一样。

所以地域性呢,我觉得是大家安慰自己,就是拿一个风格嘛,我也不知道什么是好,那我就做一个当地(风格)的吧。好的建筑是你不用刻意做成当地建筑,它就是当地建筑。所以我觉得这是不够自信。最近两三年,我再回想起那事我才明白,我可以不认识植物,但我一定要知道我为什么喜欢这一颗。后来看童寯先生也在讲这个事,就是欧阳修根本不认得植物,但是他造园他为什么要认得植物?他只需要知道,我为什么要这一棵。

扬州无双亭。北宋庆历八年(1048),欧阳修任扬州知府。当时扬州后土庙(今琼花观)有一株高大的琼花树,花繁叶茂,欧阳修特别喜欢这株琼花,认为这株琼花树风姿举世无双,在树下修建了“无双亭”。赋诗曰:“琼花芍药世无伦, 偶不题诗便怨人。 曾向无双亭下醉, 自知不负广陵春。”(《答许发运见寄》)

九:我突然想到一个问题,就是做一个好园子是不是和那些所利用的材料、元素是什么无关,什么种类无关?

董:和材料有点关系,但它不是决定性的,因为它是一个是否呈现的问题。你比如说北方园林和南方园林,乾隆、康熙他们如此喜欢江南园林,派了画家去画,把南方工匠调过来,做完了不伦不类,这就叫北方园林。所以你想北方园林(这种地域称呼)其实显得很可笑。连皇帝都想做江南园林,证明江南园林比较符合他的理想。只是说(北方)这边的材料,这边的树,各种东西都不大像南方,有点缺憾,然后我们把他风格化,说我在北方,我要做个北方园林,这跟庄子说你是个人,然后你天天说我想成为一个人,有什么意义啊,你要成为你。

听起来好像所有人都知道这个,就是太难抵达了。因为大家不知道怎么成为自己,就说我要成为人。你已经是个人了。所以谈环保、谈生态没有意思,你只要做园子,它就是环保生态的,然后你还以环保生态为目标,很可笑。所以它是最不自信的人谈的,说我要做一个生态,做个环保。你把一个园林做的不生态,不环保,你试试有多难。可是你看我们现在做景观、做园林是不是都在说这个?

九:您认为好园子的标准到底是什么?

这个标准,我在几本书里都讲,其实就是陶渊明(352或365—427)的那个理想。如果单从园林这方面讲,陶渊明在中国文人里头类似于基督。你想,西方人经常出点问题就是要拜基督,中国文人脑子稍微要思考一点什么就想陶渊明。他当时跟他的朋友慧远和尚(334-416,东晋高僧,禅宗五系净土宗创始人)在争论,一个讲死后,你精神得不到安宁,你怎么有文明,你怎么可能讨论诗意?那陶渊明就觉得,你为什么一定要讲这个你证明不了的东西。

陶渊明显然在中国文人里是占了上风,以至于后来中国的宗教建筑都在模拟陶渊明之后的理想桃花源。后来海德格尔(《存在与时间》里面的生死观)一直在讲这个问题。这跟西方完全反的,西方的世俗,比如别墅都在模仿教堂,但中国呢,哪怕是宗教性的寺院,都要讨好山水。

圆厅别墅(La Rotonda)为16世纪晚期,意大利维琴察郊外的一座独栋式贵族住宅,为安德烈.帕拉迪奥(Andrea Palladio)代表作品。

苏州寂鉴寺西天寺,元代石构仿木建筑(摄影:暂不留名)

慧远与陶渊明的矛盾有三:一是慧远认为形尽神不灭,而渊明以为形尽神灭;二是慧远宣扬佛教的因果报应说,渊明则怀疑善恶相报;三是慧远信仰弥陀净土,祈求死后往生极乐世界,而渊明认为“死去何所道,托体同山阿”(《挽歌诗》),根本不存在弥陀净土这样的极乐世界。

——龚斌:《陶渊明与慧远关系之探测》,华东师范大学学报 2000年7月

人是被抛到这个世界上来的。向死而生的意义是:当你无限接近死亡,才能深切体会生的意义。人生的本质是诗意的,人是诗意地栖息在大地上的。

——马丁·海德格尔 《存在与时间》

陶渊明之后,我觉得中国人的最高级的空间就是园林。因为这是中国最高的一个文化,山水栖居。意思就是说,你住在自然界里头,一个非常适合人呆的地方,这就是最高的理想,这就构成了一个判断。因为任何一个学科如果不能去判断它,都不能叫学科。

我们很多人现在老觉得我们这个时代之所以没有好东西是因为商业时代,可是扬州最好的园林全属于盐商。因为服务甲方是一个造园者的责任,商人可以花钱请人来造园的。但决定这个园子的品质不是甲方而是建筑师,就是计成讲的,你要占9/10的责任。你不能老责怪甲方,老说甲方是个包袱。

第园筑之主,犹须什九,而用匠什一,何也?

——计成《园冶》卷一《兴造论》

董:对我帮助非常大的,其实是我原来的一个学生叫覃池泉。他当时对我教的园林非常不感兴趣,以至于他批评李兴钢。然后李兴钢就说,董老师觉得值得看的我们都应该看,他就说为什么董老师说要看就值得看。没想到后来等他毕业三、四年以后,他跟我讲,他读《园冶》读出的一些感受。

我们都知道《园冶》在讲雅俗这种东西,但是他有两个词,很少有人在谈,叫“不可拘率”,就是《园冶》里谈的。

故凡造作,必先相地立基,然后定其间进,量其广狭,随曲合方,是在主者,能妙于得体合宜,未可拘率。

——计成《园冶》卷一《兴造论》

计成的意思就是,你造园既不能拘谨(教条化),又不能草率,因为我们现在很多人单纯追求自由,那就是草率。因为自由是不需要过脑子的,谈个性也是不需要脑子。但你既不能纯粹去谈个性,又不能纯粹去谈共性,就跟那颗树一样,它属于紫荆这一类,但你又不能只说他就是一颗紫荆类。所以介于个性与共性之间,你要给它一个判断。所以这个对我帮助很大。

当然最近在整理栖居伍论(《玖章造园》中的一章)的时候,我就发现《园冶》在谈雅俗的时候,其实谈得非常清楚。比如说在《园冶》里计成认为,你铺地铺成一个仙鹤,铺成一个动物,这跟表达山水没有任何关系,它是一个世俗的追求,他认为这是俗的。

原来我认为它是反形象(或叫反象征),后来发现不是,比如瓦波浪的铺法,他就很支持。冰裂纹,梅花窗,这个都跟山水主题是有关的。就是凡是跟山有关,跟水有关,跟林木有关的象形他都支持,凡是跟这个无关的,都认为俗,可笑。

或砖或瓦,嵌成诸锦犹可。如嵌鹤、鹿、狮球,犹类狗者可笑。(陈植《<园冶>注释》:画虎不成反类犬一样可笑)

——计成《园冶》卷三《铺地》第二节《鹅子地》

九:关于这个标准判断,我觉得美在这种既模糊又清楚之间被造就了。就是园林它指向性很明确,就是指向山水,但是又不拘束于用什么方式。

董:学科都是有着可以判断的标准,是可操作的。就比如为什么要用碎瓦片。中国的工匠巧嘛,瓦片总有某个时候会掉下来,碎了你还能不能用它?这叫巧,对吧?可不是说你只要用了碎瓦片你就很厉害了,碎瓦片你要拿它干什么?他要表达水是很容易的(瓦波浪),但拿瓦同样可以做铜钱(形的铺地),他就非常反对。

可是在我们当代,就是说唉呀,瓦能做成这个铜钱的样子,就觉得很酷炫吧。但那还是没有判断,你只是说你摆了几个花样,你也不知道为什么用这个花样,电脑也不知道,所以呢现在建筑师基本上跟电脑差不多,就是看我能摆多少种形状。所以你想,他反对做银锭,钱串,反对了一堆,但是他不反对做瓦波浪、冰裂纹这种东西,这就证明他的判断是指向山水的。

左:波浪式铺地,陈植先生《<园冶>注释》1981年版/右:铜钱形铺地。

第一,园林要日常;第二,园林一定要在日常之上。对吧?他不会像西方套用宗教建筑到日常,那一定是老百姓家里用不起的。园林不是这么一个超越世俗的东西,但它又不世俗。这是我觉得这个年代西方建筑师一直不知道该怎么办的。

我举了一个例子,就是柯布拿模度做的朗香教堂的窗,所有人都觉得动人,他同样拿这个模度做的马赛公寓门房的窗,没有人有感觉。原因就是在于做马赛公寓的时候他没有指向,它只是一个要填充的一榀框架,对吧?可是在一个教堂里头它有表意了,它要表达上帝跟光的这种关系。那如果没有这种表意,你只是一个技术而已。

柯布西耶,朗香教堂(1955)

柯布西耶,马赛公寓(1947-1952)

董:那现代建筑如果不谈技术,还能谈什么?西方人也没有能力了,因为他过去所有的表意和表达,都以神性为核心。但把上帝拿走,日常生活的诗意,他没有经验,也没有历史,他就不知道该怎么办,然后就开始说地域性、环保、气候、可持续性,这都是基础设施啊。

日本人就根本不信这个,有的日本建筑师很瞧不起做建筑动不动讲要环保。西泽立卫我为什么喜欢他,他有脑子,他说那不就是医院输药的管子吗?它能保证活下去,他活得非常不优雅,这不应该是建筑学应该讨论的事情。说你用了多少集成板、太阳能这种东西,他认为这不是一个技术部分讨论的事情。可是中国建筑师,你想除开技术还有什么话题?我们有自己的话题,但我们不知道。

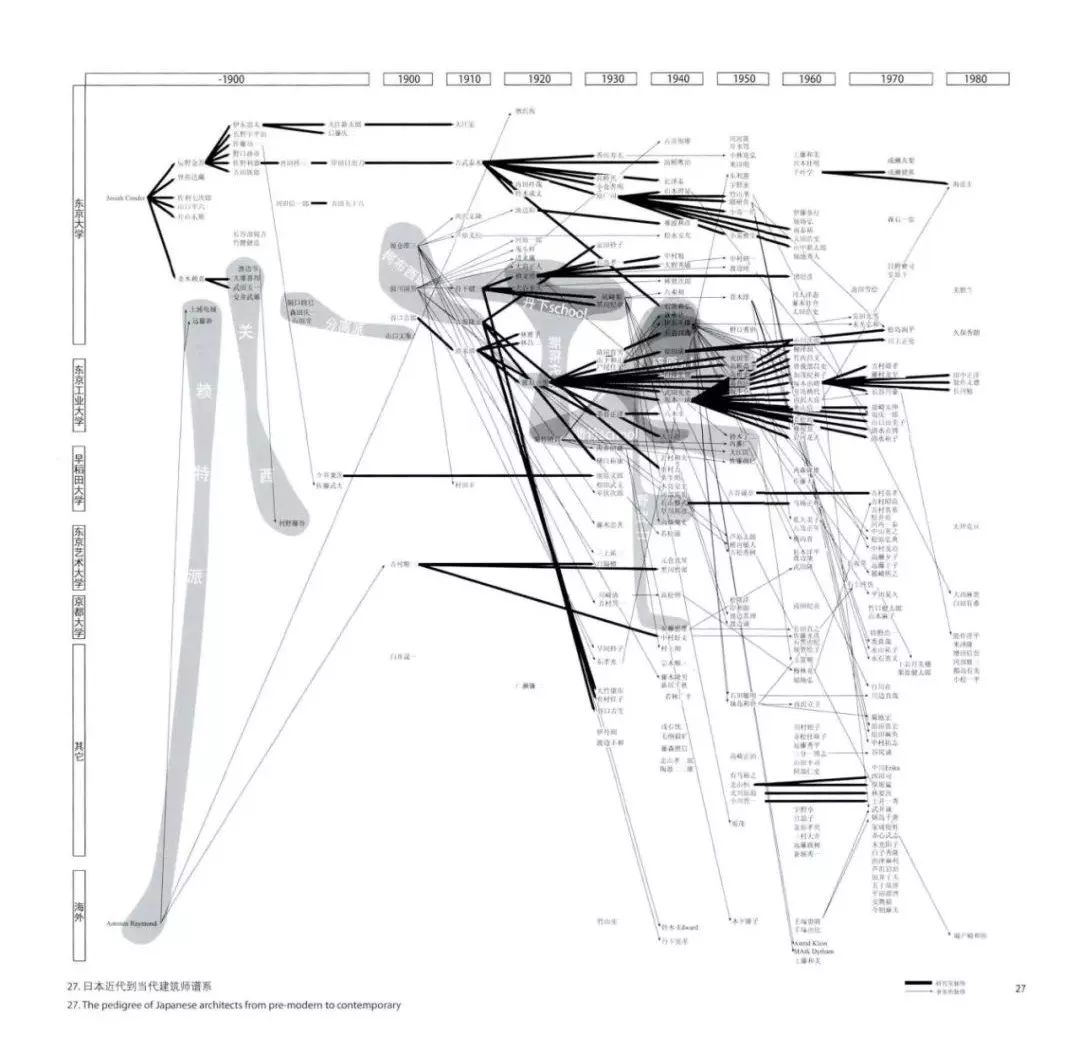

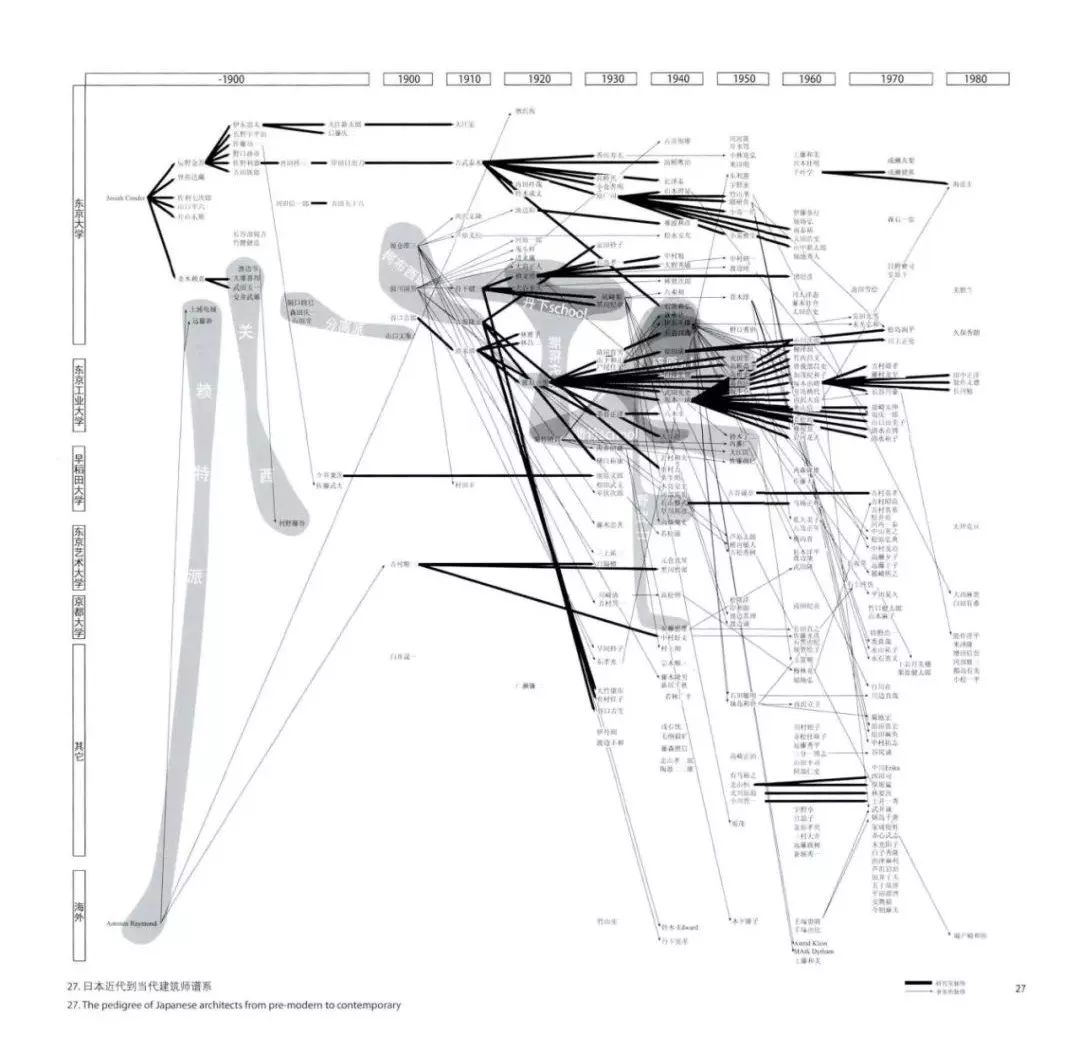

我觉得建筑学多多少少,最有意思的一点,就在于你说它是工科吧,他也需要有人文思考;你要说它是纯人文思考吧,你还要把它建造起来。在这个里头呢,我觉得需要的传统就是日本的那种师徒制。你别看他们是一个大学一个大学的建筑系,你看看他们罗列的(师徒)谱系之后,最牛逼的建筑师全都是这个谱系下的,也就是讲它不需要一个人来思考整个建筑界的问题,它只需要一代代地往前推。

日本近代到当代建筑师谱系。(来源:2013年《时代建筑》第三期)

那反过来,比如我作为一个中国建筑师,我只要去想,西方的现代问题搁在中国是什么?如果不知道这个问题,我只是装模作样,以为我是西方人。我原来讽刺过,如果我们没有中世纪最黑暗的1000年,我们怎么谈我们的所谓文艺复兴?你要装啊,装成我们也有黑暗的中世纪,其实我们没有,对吧?反过来如果谈地域性,中国从宋代一直到清末,到五四运动之前,皇家都在向江浙一带的民间学习,那你还要谈什么地域性?你只要接着往下做,但问题是学什么?

我们都在模仿西方。可是我们不知道西方最缺的东西,就是中国有1500年园林的历史,就是(西方人)把神拿掉以后,怎么为普通日常生活做一个诗情画意的东西。这不就是陶渊明的贡献吗,陶渊明谈过神吗?他一直反对神。你想从王维,一直到苏东坡、张岱,到这一些跟中国造园有关的人,为什么中国的匠人一直把他们当一个精神领袖?在这点上,西方所有的大艺术都集中在教堂,中国的大艺术都在园林、在山水。最重要的文化,不管诗还是画,都是山水。

九:所以您这么喜欢斯卡帕,也是因为他在现代主义中,一种类似东方的庭园手法的运用吗?

董:我喜欢斯卡帕,主要是因为它对工匠传统的应用。我以前写斯卡帕,就因为我烦透了周围来过、看过斯卡帕的人来给我讲的那些陈词滥调,唉呀说,细部多得让人看得吐,做过了。动不动就好像这样的居高临下。我当时就问,他要做什么?你连他要做什么都不知道,然后你就说他做过了,或者说做的好,都是扯淡,跟瞎子有什么区别?就是因为大家都喜欢他,然后你跟着喜欢,那很快大家不喜欢他,你就会不喜欢他。我不行,我就在琢磨,我为什么喜欢他,琢磨不清楚,我就承认我自己在装。

当然我认为我喜欢他还有个原因,就是整个一百年来,不管是柯布西耶也好,谁也好,真正能做庭园的建筑师只有3到4个人。日本的现代建筑做这么牛逼,不会做庭园。但斯卡帕算一个,他会(做庭园),所以我喜欢他,就是因为他跟我要干的事一样,不是因为他是斯卡帕。

当然我也喜欢他的工匠精神,你们还是不看我的文章(《现当代建筑十五讲》),就是我讲过斯卡帕用当地马赛克工艺。马赛克工艺用的好了是马赛克,用得不好,那不就是厕所吗。为什么研究威尼斯的(传统)工艺要研究斯卡帕啊?因为斯卡帕复原了马赛克,他开始表意了,所以它才不是一个简单的防水材料,他一定觉得这是他用于表意,而不是单纯表达技术的。

但反过来,如果他不去做墓园,不是做这些类似于宗教性的场所的时候,他也有另外一条途径,康也会的,就是跟现代艺术发生关系。其实我也写过的,就是斯卡帕有很多围墙,在人的视线高度上有一条马赛克的颜色条。在这条线上他用的马赛克拼图又是以印象派的笔触,你看看有时候就会觉的特别有特色。

Carlo Scarpa 作品中与视线平齐的马赛克条。左: 布里昂墓园(Brion-Vega Cemetery,1968-79)。右: 威尼斯奎利尼·斯坦帕里亚基金会(Fondazion Querni Stampalia)改造(1959-1963)

所以呢他有两条路子,一个就是你无法自我表达技术,因为自我表达是扯淡。我就是一蠢货,我表达我的愚蠢,这叫自我表达。这个显然是很可笑的。所以他要么是来源于过去伟大的传统,对于生、对于死;要么是表达跟现代艺术的结果,就是先锋。密斯、柯布所有的人都是这样。如果没有康哪来的安藤混凝土啊,不就是为了表达笔触,施工的痕迹嘛。

我为什么写斯卡帕,就是我看之前那些写斯卡帕的多半都在人云亦云,只不过因为你是看过,看过有个屁用啊,导游看的比我们多多了。然后把一堆导游的词拿过来,你不是没去过嘛,我告诉你,然后把复制粘贴当成思想。我为什么觉得他们有工匠的精神,工匠要做非常简单的事情,只是每次比上次做的好一丁点,这是建筑学最重要的一个品质。

我在我的课上跟朱曦他们讲过,我读一个日本国宝级的工匠,就是说他一辈子最幸运的事情,是他做的这个碗是每个人都要用的,你不能做奇形怪状的。建筑师可以做奇形怪状,我不知道为什么。比方你做一个方尖碑一样的碗,你试试,你非常独特,但是任何人都不要。可是房子原本也是这个道理,所以他说他这一辈子最困难,就是他一辈子只做这个碗,他每次只能做一丁点的幅度的调整,看是不是合口啊、捧啊、拿啊、捏啊,这个才是工匠。

“京烧”匠人在制作茶碗。”京烧“因制作于日本京都府得名。它包括被称为“土物”的陶器和被称为“石物”的瓷器。江户时代,陶艺大师野野村仁清结合泥金画绘等手法开创了日本陶器的独有风格,这同时也标志着”京烧“艺术达到了顶峰。

▼

❷

九:小岞美术馆的主楼阁,每一层楼板伸出更远的距离,顶层的钢结构斜撑做成了弧形,看起来很像援引古建的斗拱或牛腿的形式。请问您怎么看设计里对传统语言的转译,“转译”和直接借用“符号”之间,界限在哪里?

小岞美术馆轴测图。来源:@风独(豆瓣)

小岞美术馆环境。来源:@风独(豆瓣)

类似月梁的钢结构。来源:@风独(豆瓣)

混凝土出挑和钢结构出挑,顶层钢结构出挑运用了弧形斜撑。来源:@十万错(豆瓣)

董:当时选择钢结构呢,是因为当时工期太赶,这是最快的。其实我对所谓的传统的转译这个词也很有意见。就是当年周榕(建筑评论家、清华大学 副教授)看了清水会馆说:哇,你这个园子是个啥?

“...这里很多小空间和中国园林非常相似,但就是因为用了这种纯粹的清水砖材料,每个部分都感到物体在膨胀,而不是内敛退隐的,每一个空间的规定性都太强,而自由性就削弱了。这是我的一个基本看法,就是西方的建筑语言系统,和你所醉心的中国园林的这一套搭接的不是很自然。”

——周榕对话董豫赣。《DOMUS》中文版2006年第4期

我心想,如果你想做个门洞,又不想用混凝土,就想就用砖做一个,那你不用拱用什么,对吧?所以它是一个技术,你为什么非要把技术变成一个符号?你想拿小材料做大跨度,中国也是这么干啊,只不过中国人把拱放在地底下给死人用(当墓室),中国的赵州桥不也是做拱吗,对吧?所以我从不认为,这个符号是我们后来给强加上去的,好像一个材料就代表了某个时代。可是哪个时代对材料的处理是有独特性的?

赵州桥又名安济桥,被视为目前世界上最古老、完好的大跨度单孔敞肩坦弧石拱桥。该桥始建于隋朝大业六年(610年)(图片来源于网络)

包括我们说,现代建筑是标准化的,秦砖汉瓦哪个不是标准化的?如果标准化就代表现代,我对所有(用)这种砖拱的东西我都会反省,我从不承认(只有)现代建筑是标准化的,哪个文明不用标准化?因为不用标准化的文明太反常了,太不符合人的基本智商。

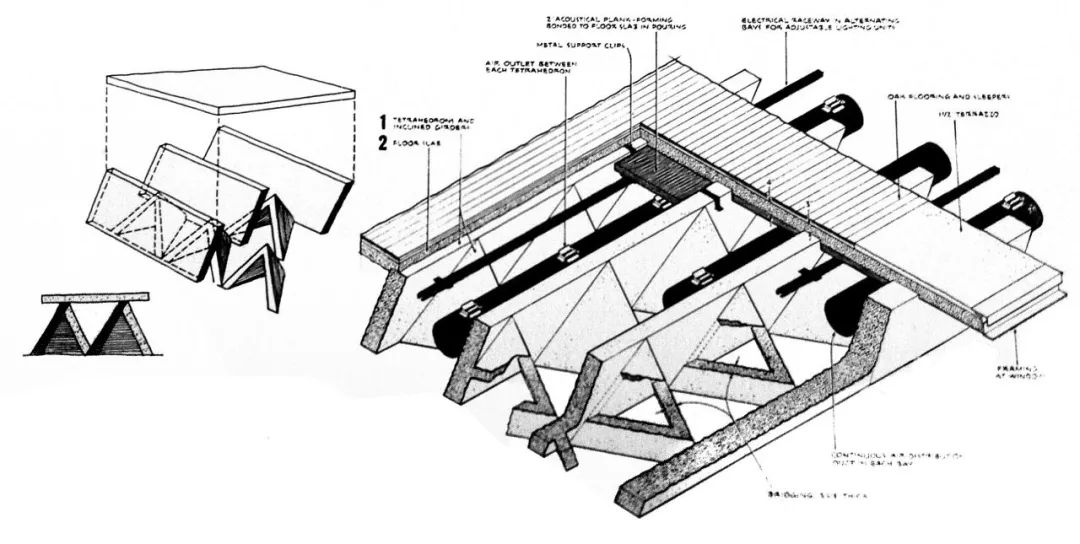

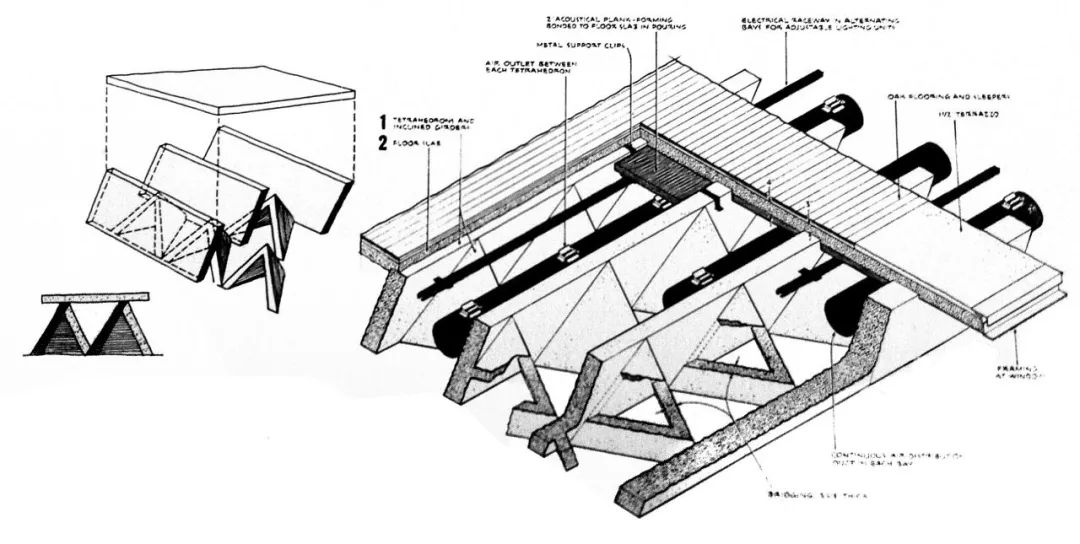

那反过来讲,对我而言,一方面建筑学不能是一个纯技术,比如说我要用一个牛腿撑它的(结构),所以我就做了一个牛腿,那我们就结果论事,我还想让它漂亮一点。比如是弯的还是直的,用斗拱还是牛腿,只要它是受力的。

所以这个问题呢非常像很多人问路易斯.康,说你那个加建不符合力学(耶鲁大学美术馆),但是你又不能说它不是一个结构,对吧?但如果是一个纯结构,要康干什么?我那么大的跨度,我需要一个牛腿吧,那牛腿它是斜的还是弯的,这是我可以决定的吧。那他怎么就变成符号转译了呢?说是我要拿斗拱来盖一个外形像斗拱的房子,这叫符号转译。你明白吧?它是一个结构,我现在还是结构,这个结构形状我能选,但我不能把一个斗拱构件当一个房子来盖。

路易·康(Louis Kahn) 耶鲁大学美术馆(Yale University Art Gallery)内部,1953(图片来源于网络)

路易·康(Louis Kahn) 耶鲁大学美术馆双向肋板设计:作为一间房间的楼板,同时作为另一间房间的天花板(图片来源于网络)

九:就是区别就是说,不要把技术的东西当成一个符号。

董:技术就是技术,你拿技术来表达你的意图,这是建筑师要干的事。如果认为一个技术本身就是一个判断,那要我们干什么?比如说如果我们要再做木头,如果有那么好的工匠,我还愿意用斗拱,因为斗拱最开始为了解决出挑,对吧?如果它为了解决出挑,你的目的就是要做大跨度。反过来要问的是为什么西方建筑不做出挑,而中国建筑一直需要做出挑?这个我也是在《败壁与废墟》里讲过。有出挑,刮风下雨才可以在户外生活。要没有出挑呢,不就跟我在威尼斯住的这个院子,一下雨我哪也去不了,只能站在门洞底下。那如果出挑是个技术,你想我们老讨论技术干什么,要问我怎么用这个技术。

如果说西方文明遇到了困境,那就是在于怎么把诗意投诸日常中去,这是最核心的问题。如果有这个问题,那今天只是技术不同了。比如我想做出挑,我现在可以出挑得更大啊,如果做这么大出挑,那就证明中国人追求日常生活的诗意这个事情到现在变得非常先进,那这个技术对它就是有帮助的。如果没有,我拼命做出挑,我吓人吗?我是为了浪费吗?花更多的钱吗?我当年的老师,我觉得他对我一阵子影响很大,他就是讲当代建筑是一个”奇观“,就是大家不知道什么是好,就开始做奇、做怪。

出挑是为了一个生活,但要保证这个生活,它有很多方法,不是只有出挑,这个我觉得才是建筑学讨论的。所以我仍然可以欣慰地把它叫做亭子,不是说它是(需要)斗拱或者木结构?我觉得计成如果在这个年代,他什么时候讨论过,我一定要用什么。

九:对,就像现在好像西方一直在讨论的,关于技术问题和美学问题到底何为第一项的问题。

董:这个讨论在西方非常核心。因为柯布西耶的困难就在于,他为什么说现代建筑是光与影,还有体量的游戏,就在于过去的光在感官上是表达上帝的,你知道要拿它来干什么,现在把那个东西(宗教)拿掉了,你不知道要表达什么,它就变成一个游戏了,柯布西耶非常清楚。但我们中国人呢,就跟着说。可是你又没有宗教,你玩什么游戏?

我们脑子之乱啊,就是一方面我们觉得,唉呀现代建筑学光与影的游戏,另外一方面又读过什么谷崎润一郎的那个《阴翳礼赞》(认为“阴翳造就了东方建筑美”),又喜欢暗,我觉得现在脑子就是一盆水。

我觉得是因为一些日本建筑师,比如安藤说我喜欢暗,然后我们装模作样地就喜欢暗,至于为什么喜欢他都不知道。我觉得如果做一个建筑爱好者就没有问题,就跟一个鱼一样,不需要眼泪。如果你同时是一个建筑师,对所有的认知又只是一个爱好者的水平,这是最要命的事情。你说你到底是喜欢光还是喜欢暗呢?这脑子是会崩溃的。

没吓着你吧,我课上都是这样的(笑)。

▼

❸

九:您在做清水会馆的时期,大约零三到零六年期间,那时候您做的建筑是平屋顶,但这两年做的都是坡屋顶,为什么会有这样的转变呢?

董:这个问题我真是想过。但是这个问题我写那个《败壁与废墟》的时候讲过。做清水会馆的时候呢就觉得想做庭院,做庭院呢就觉得平屋顶能上人,这个庭院不就可以上上下下,有高下之别吗?有疏密、有大小。之后我才意识到。不是你把这个做了,别人就会去的。园林跟这种抽象的东西他最大的不一样,就是感官上要吸引你。

后来我跟朱曦在一块做设计,基本上就在想,如果做坡屋顶(有很多种坡屋顶),一种就是防水,那最好排水,就是你技术不好,很赶工,你知道这种坡屋顶总比你做个平屋顶更容易不漏。这是建筑师的一个本能嘛,就是你不要让甲方老是出事。那另外一点呢,要么我们就做平屋顶,但一定要好玩。这是过去在清水会馆,以为我们做了可以上人的平顶就会好玩,但其实不一定。

还有一种呢,我觉得比如像日本建筑师,他们的自信就在于......比如说楼梯或者坡道,是不是一个斜面?斜面本来我们把它叫坡屋顶,但如果这个坡屋顶有用,我把它当成是这个平台到那个平台的一个坡道的话,这时候我就不在讨论它的符号,因为它是这个空间连接另一个空间的通道这时候你就会发现,为什么一定坡屋顶就是传统的,平屋顶就是现代的?

柯布西耶早年强调过平屋顶,是因为要与古代区别,真正等他最牛的时候,他绝不分这个。你想他做过一个倒坡顶,做过一阵大的排水的坡顶,他只是要给一个造型,一个建筑内部的一个力量,那排水就是一个力量。

柯布西耶 朗香教堂的倒坡屋顶(1955),摄影:Ezra Stoller/Esto

柯布西耶 圣彼得教堂(Saint-Pierre,Firminy,1975-2003)/上:体量巨大的屋顶及环绕屋顶四周的排水管道(摄影:Anna Armstrong);下:室内光影(摄影:Pieter Morlion)

我当年在宋庄有个艺术家朋友,就是不敢请我给他做设计,但老会来问我。他有一天跑过来问我,他说我特别想盖房子,可是我又不想要落水管,他问我怎么办。我说你见过中国古建筑要落水管吗?它只是一个技术。

但我其实在清水会馆做平屋顶太理所当然了,认为有大的、小的、高的、低的平屋顶,大家就会愿意去,这个还是刚起步时候的一个幼稚(做法)。所以后来一直在反省这个事。

清水会馆(2006)合欢院平屋顶。来源:@mozi(豆瓣)

等我们在做泉州小岞美术馆的屋脊上那条坡道的时候,是因为当地老百姓其实对那个海没有任何兴趣,因为哪都是海,你说他为什么要跑到我那房子里去看海?但是我给他一个屋脊走近海这个事,他没有这么看过海。所以好像很多人愿意跑那去看,而且都不是当地人。

小岞美术馆(2017)屋脊步道。来源:@风独(豆瓣)

九:那我现在理解为什么您之前接受采访,起的小标题叫【起点】,您的起点是不是就是发现园林首先要吸引人。然后您在早晨讲座也讲了红砖美术馆旁边经常会堵塞,因为来看的人太多了。您觉得这个园林的引人之处到底在哪里?

董:我们都知道一些导游词哈,当然我也老讽刺这个叫“顾盼景依”啊,“曲径通幽”啊这些东西。因为第一它是日常生活的一部分。就是造一个园子,它不是说完全根据你经济条件决定的,因为中国从汉唐皇室才造园子,到明清,稍微你有一块空地就都能造园。

中国老百姓,你看他接受的教育熏陶,(导致)当代做的一些景观他们是绝对不想去,不要票一般也没人去的。除开跑步、吸氧(跳广场舞),对吧?就是好像快死了,我就去吸口氧。人们还是想去有一些自然景趣的地方。而且你能观察一点,真正喜欢园林的人都是小孩。他喜欢好像看到一片什么东西,可是看不全,但又觉得那儿很有意思。其实所有的这种都是自然界就有的,只是中国人高度地把它集萃到一块。计成讲过那个八个字,有真为假,作假成真。自然界有真山,你干嘛要造假?

有真为假,做假成真;稍动天机,全叼人力。

——计成《园冶》卷三《掇山》

它不像西方,西方有两个阶段,一个认为自然全恶。是亚当夏娃被诱惑犯罪的一种自然,在中世纪一直拼命被排斥。到了当代认为自然全善。可是中国人会说,自然也不是为了你搞了一个山,所以自然有一部分适合人,呆得很舒服的地方。但大部分都是不适合的,所以你需要做一个假设,把那个不符合人居住的东西给它剃掉,所以它是一个高密度的。中国老百姓1500年,即便很多人没文化但仍然在这种文化意识下。所以我很不认同俞孔坚的观点,就认为普通老百姓没有文化,所以你应该给他造一个文盲的园子吗?可是任何一个文盲都希望自己的孩子读的是唐诗宋词。

我们(中国人)喜欢(园林)的原因,还是这么多年的这个文化习惯,哪怕它被文革给干掉了不少。比如说中国人就是喜欢看见石头里流水出来,你说一个喷泉......这个事儿它是真的,但它不符合自然。这个也是我最近才想过的,就是喷泉你看不见水往高处流这么一件事,尽管它也是靠压力,但我看不出这个(自然的)脉络来。

但在园林里,一定要看见自然的脉络。所以为什么虽然也是自来水,我也一定要把它搁在一个有高低的看台上,让它自然流成。就是说中国人对真假没有兴趣,但它是不是符合自然这个道理?老百姓喜欢看这个东西。比如唉,哪一块流水,然后你还不知道从哪流,跑到后头再看看。这是中国人玩儿自然的一个文化习惯,这个就是跟欧洲人看喷泉的感觉就是很不一样,对吧?

九:我记得欧洲的喷泉好像是来源于阿拉伯,因为沙漠里没水,所以喷泉就象征天堂。后来西班牙学了过去,最后在整个欧洲流行起来。因为天堂本身就符合基督教的观念。

董:就是要拿来模拟上帝。喷泉曾经是一个崇拜的中心嘛,因为它意味着非人类操盘的东西。平地起水这个太违背自然了,它是上帝的能力。但对于中国人来讲,违背自然的东西有什么好啊。

▼

❹

九:因为您一直在研究园林,至少大部分人觉得(笑)。所以对您来说,您所关心的园林问题,有哪些是完全能够在大众层面分享的?有哪些是需要建筑师和大众不断探讨的?有哪些是比较个人的?

董:我觉得这个问题其实不大需要回答着,就是红砖美术馆现在有时候人都堵成那样了,还需要我跟大众讨论共享的平台吗,我从没给他们宣传过。我觉得他要喜欢就喜欢,他要不喜欢你拼命跟他讲,你应该喜欢,我觉得那就是建筑师无能。

我当然很欣慰,跑到红砖美术馆没有人知道我是建筑师,所以在那听各种老头老太太议论,对这个园林的评价真是有意思。没有人说它是现代的或古代的,哪怕我是用几何(造型)造的园子,他们都知道是中国园子。我只听到过一次有点负面的评价,我反而愿意记住了。就是一个老太太跑过去说:我们看了两三小时干什么玩意,不就是一堆砖嘛?我只听过这个,别的基本都是正面的。所以你说跟老百姓的交流,其实这个应该问他们,对吧?

红砖美术馆(摄影:何炼)

说哪些属于我个人的,就是比如建筑师,我把它比喻一类,就是紫荆类,我想成为那一棵,有意思的那棵,这是我个人性的一部分。就是我也想造园子,但我不认为你只要造园,你就能造出好园子,我就属于想造好园子的那个人。

我所有的研究生里只有一个主动写园林的,最后被我骂的狗血喷头。因为他找到我这,我说你为什么报我(的研究生),他说我喜欢中国园林。我说你喜欢什么园子呀?说苏州园林。我又问他喜欢苏州哪个园林?他说:我喜欢苏州的所有园林,我说那你跟我学什么?因为苏州园林有极差的和极好的,你连这个都分不清楚,证明你只是想做苏州园林。那你去苏州园林局啊,对吧?古建部门那个园林局就整天做那种苏州园林。我不是想做一个人,我想做一个好人,所以你需要判断(好和坏)。我不知道这个东西怎么给公众解释,也不需要解释。不要认为老百姓弱智,不知道好坏。

还有一点呢,就是说,好像为了互动性呢,我们就要降低自己智商,这是低估了老百姓自身。还是我刚才那句话,我们哪怕自己孩子智商不太高,也希望她读好诗、读王维、读白居易、读苏东坡。所以对于普通老百姓,你说跟他互动完了以后,我要满足你的一切愿望。那我变成什么人了?我变成上帝了?只有上帝是对所有人负责。这恰恰是意大利作家卡尔维诺讲过的。我既然不是上帝,我干嘛要单保所有人啊?只有最不入流的建筑师会说,我要让所有人满意,那不就是摆地摊吗?

▼

❺

九:您原来是《图像建筑》杂志的编委会成员,也一直比较关注建筑的图像学,因为那么多壁画、绘画上也有很多园子。图像学在西方是历史研究里很重要的一块,但这个在国内好像没什么人关注,您认为当下在中国研究图像学有什么价值吗?

董:那个是扯淡,那是很多年前的简历了,我刚刚研究生毕业不久,那时候也比较参与这个,所有人都认为好像我对这里(图像学)起了什么作用,其实屁作用都没有。

我大概可以对这个发表一点评论。在西方崇拜上帝这件事情,导致了文艺复兴的图像学。就是说从柏拉图极其反感视觉开始,他认为视觉是骗子,不如触觉那么扎实,就比如一个立方体,你摸起来是立方体,看起来它是透视变形的。到了文艺复兴,包括达芬奇这一批人试图把绘画提升到艺术的高度,因为过去绘画在西方属于是一个被排斥的门类,文艺复兴使它变成了第一位的,其实就是他们意大利人的贡献。他们后来就发现人类的感知70%都来源于眼睛,所以就开始扭转这个事情。

如果没有绘画的透视学就没有建筑学,你想只有瓦萨里(Giorgio Vasari,1511-1574。意大利文艺复兴时期画家、传记作家和建筑师)以后才有建筑学嘛,那时建筑学还不是太正式。所以他提了一点就在于,一个房子在没盖之前,我能把它画出来,就证明我是上帝。因为它还没出现,我先把它搞出来了,他的自信就来源于这种工具决定论。就是我会画透视了,你不会,这就是一个超人跟普通人之间的隔阂,它才构成了一个学科嘛。要不然老百姓都会,干嘛需要建筑学。就像民居,那都是老百姓盖的,你还盖不好?如果你只盖得像民居,干嘛需要你这个专业啊,对吧?你看咱们画平立剖,画透视,所以图像学构成了建筑学的研究传统。

乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511-1574。意大利文藝復興時期画家、作家和建筑师。他在《艺苑名人传》(Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri)这部世界上最早的艺术史著作中,首次提出Rinascente(文艺复兴)一词,再现了透视学、解剖学诞生之际布鲁内莱斯基、达芬奇、米开朗基罗等人的技术探索和美学讨论。(图片来自网路)

乌尔比诺的理想城市(The Ideal City of Urbino),1470。文艺复兴早期人类开始利用精确的透视描绘理想的城市秩序。(图片来自wiki)

当然图像学最开始我觉得它的基础是在中世纪,西欧的文化基础还是基督教,所有的宗教画题材都有的相关意涵和隐喻,建筑里哪一根柱子代表上帝,应该摆在什么位置等等。有一本书是一个法国人(达尼埃尔·阿拉斯,Daniel Arasswz)写的,叫《我们什么也没看见》。里面谈到尽管我们去看所有的画,听导游讲所有事,其实我们什么都不知道。艾森曼在这方面,我觉得就是非常古典的一个研究方法,对吧?就是从类似像但丁纪念堂这样的意识图像,通过作图法,不需要借助任何个人的东西,构造出建筑学最核心的部分。那这就是说他把自己完全客观化了。这个研究构成他们一套学科内部的方法。

特拉尼(Giuseppe Terragni)未建成的但丁纪念堂(Danteum)

可是在中国,我觉得跟海德格尔或者说文艺复兴以来的这个工具决定论正好相反的是,中国人认为所有的工具都是人发明的,所以所有的工具都小于人的表达。因为既然是人发明了语言,所以诗意一定不会存在着原理,凡是语言可以表达的都是糟粕,这是庄子的思想。

所以为什么造园会被中国文人所喜欢呢?因为郑元勋(1603-1644,明末画家,为计成《园冶》撰写题词。崇祯年间江东名流,著有《影园诗钞》,绘画有《临石田山水图》、《山水册》传世)讲的,所有工匠的东西都可以传下来,可是造园这个东西最重要的是不可说的那一部分,不能写它。中国的文化恰恰跟柏拉图相反,凡是可以表达的,中国人都认为是糟粕。因为一个人的情绪是大于整个人的,你要试图拿工具去表达他,比如你有情绪了你写,写完了你觉得还不爽,喝酒,然后开始跳,然后开始有舞蹈,有音乐,所有这些东西才表达一个人的感情,是因为这些都是工具。所以它叫言不尽意,对吧?

予终恨无否(计成,字无否)之智巧不可传,而所传者只其成法(工具一样的法则),犹之乎(就好像)未传也。

——《园冶》卷首郑元勋题词

所以为什么传统中国文人比较鄙视这种图像学?就像工笔画这个东西,凡是能确定说出来的,文人不都看不上嘛。文人在中国是造园家(就是园林主人),就类比于西方的建筑师。因为在西方上帝是建筑师,这是他最高级的文化,就是表达确定不变的、客观的,犹如上帝般不以任何个人的感官而改变的。中国文人最重要的是《易经》,就是谈变化,你越接近那个变化的核心,你越牛逼。所以你越讨论不可变的,你越俗,你越是匠气。所以计成开始不讲了吗,说工匠是无窍之人,就是他不懂变通的,只会说,哎这个梁架我做完了,你一寸都不能动。那这是没脑子了,不需要脑子。

若匠惟雕镂是巧,排架是精,一梁一柱,定不可移,俗以“无窍之人”呼之,其确也。

——计成《园冶》卷一《兴造论》

可是应变这个东西,我可以传你一些基本方法,但最精华的我无法传递给你。就是一个木匠说我为什么做这么好,我说不出来,我只能教给你基本的工艺。这个恐怕是跟中国人对生命的理解有关,因为西方最高的是死亡文化,死是不变的。中国人的所有的文化都是活的文化,活就意味着一定一直在变。

其实郑元勋(1603-1644,明末画家)在给《园冶》写的题词里都讲得非常清楚。1500年来中国文人一直在这么写东西,意思就是说计成最厉害的是他本人的应变能力,不管做大做小,给俗人做,还是给文人做园林,他都非常厉害,叫“园有异宜”。就是每个园子也不一样,地也不一样,园主人文化程度也不一样,你还能应变,让每个人都满意,这个事是他传不了的。

但是他可以告诉你,基本上比如碰见树应该怎么办?你碰见地形有高下怎么办?就是这种应变,他给你的是一个方法。为什么他说不可居率,就是你知道这个方法以后,你很有可能把他当教条,你认为碰到一块高地就应该多个品种。但是如果计成在,他会发现有的高地不适合个体,这个是传不了的。

古人百艺,皆传之于书,独无传造园者何?曰:”园有异宜,无成法,不可得而传也。“

——《园冶》卷首郑元勋题词

其实我们读的《建筑十书》有点像《营造法式》,它是一个工程内容,是个手册。同样造园子,我碰到耳里庭那九棵树,那换了一个人碰,得到结论一定不一样,但一定有个标准,看谁做的好。这个标准就是应变,就是你拿它到底干什么,它的疏密,它的宽窄,它的高下,它的曲直,这些你都需要应变。但你应变得好跟不好,他一定有个更高的标准,就是人呆在底下是不是舒服。

耳里庭(图片来自有方)

苏州园林就像王丽芳(清华大学 教授,董豫赣在清华大学期间的老师)老师讲,如果曹汛先生(北京建筑大学教授。1961年毕业于清华大学,师从梁思成。通晓金石学、文献考据学、年代学,对沈园、扬州片石山房、姑苏寒山寺等建筑及张南垣、戈裕良、石涛、曹雪芹等人生平年谱进行过考证)的考证是对的话,说张南垣(张南垣,明末清初造园家,包括无锡寄畅园,太仓的南园和西园,苏州东园,山东潍坊偶园,上海豫园,以及皇家园林畅春园、静明园、清漪园和京城西苑中南海等处假山,都是他的代表作)一生能造300个园子的话,那就证明说不可能每个园子他都盯在那,证明他一定有标准,就是你只要会这些,你做的都叫中国园林,但是做的好坏,这是传不了的。

就跟中国人唱戏唱曲,他追求的恰恰是,我唱的千锤百炼我都在唱(那么几句)。所有的词大家都知道,我唱一遍跟你唱一遍的这一点点区别才是高下的区别。这也是卡尔维诺讲过的。

我对任何唾手可得,快速,出自本能,即兴,含混的事物没有信心。我相信缓慢,平和,细水流长的力量,踏实,冷静。我不相信缺乏自律精神,不自我建设,和不努力,可以得到个人或集体的解放。

——卡尔维诺 《巴黎隐士》

-End-

策划:王开、许天心、树下小人

采访者:王开、李俊杰

技术支持:李俊杰、李威

编校:树下小人、王开

下载手机APP

下载手机APP 关注微信公众号

关注微信公众号

难得一篇读到东西的帖子,真的很不错!

不错的文章!!!