大家好,我们公众号又一次和大家见面啦!

相信上一期的最苦最虐动漫博物馆给大家留下了深刻的印象,不少粉丝直呼期待下一篇文章,别急,小编的存货量可是极大地丰富呢~本次为大家带来令小编印象深刻的两个厉害的学弟做的商业综合体作品背后的小故事,看完后有感想的朋友欢迎留言和小编分享心得~~

希望大家会喜欢~~

现在回想起来,商业综合体这个充满了铜臭味的studio在同济建筑系本科课程里真的是重要而又独特的一环。借用QSZ学长曾经发在朋友圈里关于同济商业综合体教学的评价: ”说说为什么觉得好:城市综合体,至少在东亚和南美,事实上就是,未来更是,绝大多数城市居民工作和居住时间以外,公共生活的中心。但在常春藤盟校等自嗨建筑系的带领下,全世界绝大多数的 对此的态度都是装作没看见,甚至嗤之以鼻。另外,不同于文化类建筑,综合体的设计经验并不能通过实地“看”建成作品来还原,因为它不是一个“物件”,而是一套“流程”,涉及与策划、招商、运营、营销的配合。只有极少数几家美资与一家英资事务所垄断了几乎所有高品质的项目。结果就是懂行的人才供应远赶不上城市发展的需求。同济是我见过唯一一家认真对待这事,还教得有板有眼,冷不丁还具有一定前瞻性的建筑系。对于这样的业界清流,要赞” 。(借用学长的话厚颜无耻地夸一下母校hhh)

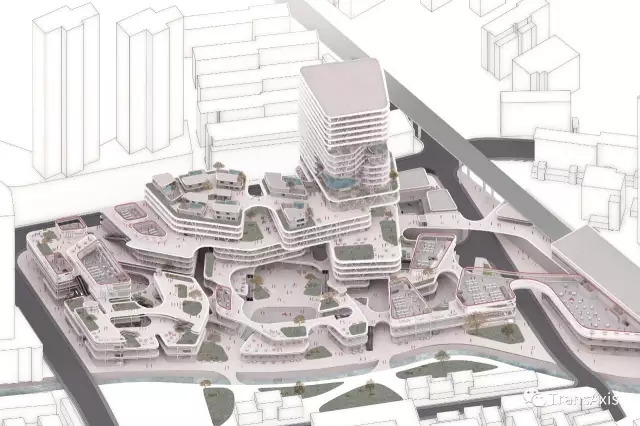

透视与轴测场景渲染,Kaixin同学得意之作,技法可以和Kaixin讨论哦

由于建筑面积巨大而深度要求很高,两人之间的合作在其中显得格外重要。可怜的方案们在被老师毙掉之前很可能就已经胎死于团队的意见不合。而不经过充分讨论得出的方案本身就是妥协的产物,又如何在一个成熟的课题中崭露头角呢?

而在整个16周的课题周期中,我们经历的,看到的,听说的,大戏小闹层出不穷,几家欢喜几家愁。这对所有人都是考验,昔日的好基友因为工作习惯不同反目成仇的,双方想法的出入导致互不满意设计成果进而爆发冲突,这个课题见证了多少对欢喜冤家的产生,但也看到了许多互帮互助的温暖背影,记录了一个个互相鼓励走回寝室的凌晨。甚至,还有人脱了单。

当时,我们俩刚经历过上学期两个参数化班高强度的课程训练(和折磨),懵懵懂懂又有些野心勃勃,很想用新加的技能点干一番大事业。而Complex复杂的功能布局要求和周边基地情况使得我们放弃了从一开始就进行“原型”研究的参数化设计方式,与之前功能单一的“博物馆”不同,综合体其中涉及的参数与条件颇为复杂,想要通过一个统筹的原型变化发展来得出所有功能的形式,并同时紧密联系周边功能关系,让我们一时无从下手。

Stage1 概念和逻辑链的产生

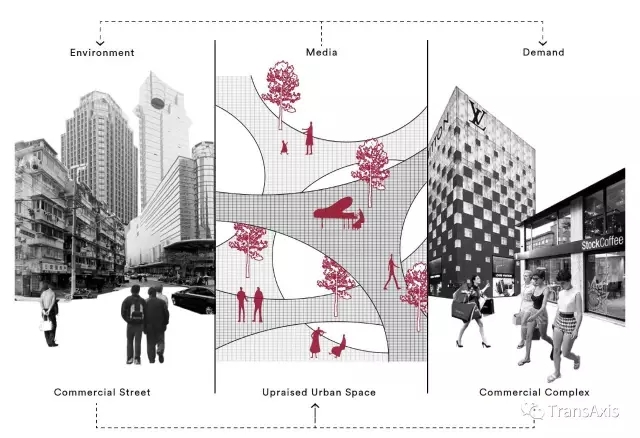

Kaixin的概念collage——复合公共活动空间作为商业活动的媒介

痛苦持续到了第二周,在自下而上的原型设计一筹莫展后,我们决定改变思路,还是从周边关系和商业策划入手,并顺着这个思路,构建了一条逻辑链。所谓的“逻辑链”就是在背后将概念和设计联系在一起的推导过程,每一步都有理有据的话,就能在评图时面对老师的质疑时挺胸抬头啦!

坐在咖啡店里的两人开始思考,从四川北路商业模式的发展变迁来分析,近年来线上购物的发展导致了传统实体商业的衰落。以此为出发点,我们思考在当下人们前往商业综合体的真正诉求是什么。发现其实人们前往商业综合体更多的是在享受其提供的购物、餐饮、休闲等服务的同时满足对于社会公共活动的需求。

因此我们将社会公共活动空间和商业活动空间的高效结合作为设计的出发点,公共活动空间所提供的“场所感”成为了重要的考量,还原适宜的街道尺度。二层的商业区层高和六米的街道净宽,从尺度界定基本的空间模式,并且研究周边街区的各种具有活力的传统公共空间模式,将其与商业行为相结合。考虑到商业综合体开发所需的密度和效率要求,我们将同一条流线上的商业展示面最大化并提高其商业流线的效率.

既然是城市公共生活的载体,不妨从发展的角度去探寻新的可能性,我们分析了基地旁的主要街道——“上海明星街道之一”四川北路的历史发展过程,在其改革开放后成为商业重要载体之后,应对网络商业的冲击会如何发展新的活力?我们认为,综合体本身的商业活动会与城市人们的公共活动高度融合。正如同网络信息发达的年代,电影院依然有其仪式需要及社交活动载体的任务。(约你一起在电脑上看电影的男票趁早分了吧……)

另外,城市空间不可避免发展成多个聚落的叠加,它们的空间模式不同也造成了聚落的隔阂。正如同静安区高楼林立和保留里弄街坊的隔阂(哼,明明我们房价差不多╭(╯^╰)╮)。过远的距离自然产生隔阂,多层建筑难以感知高楼上的活动,而高楼对地面活动也不感冒。正所谓,高处不胜寒。

基于以上两点,结合前期调研的内容,一条逻辑链就产生了,也成为我们日后设计工作的重要“提纲”。尤其对于合作作业来说,这条简单的提纲能让我们很清楚现在在哪个阶段,要为接下来做什么准备。

Step1 首先通过基地周边分析和交通分析确立基本的功能布局

Step2 由功能的面积需求推导出基本的功能体块

Step3 出于活动交流的考虑,多层与高层体量应有阶梯性

Step4 将体块结合交通分析进行连接,优化空间关系

Step5 通过软件模拟流线进行流线优化

Step6 根据优化流线切割体块,产生设计形体

当然,逻辑链的建立必须是严谨的,每一步必须有说服力,我们两人在讨论中互相质疑与自我疑问来完善这条逻辑链,自认为说得通了。然而实际操作过程同样会产生各种问题,我们还是太年轻啦。

Stage2 功能布局推敲——新玩具

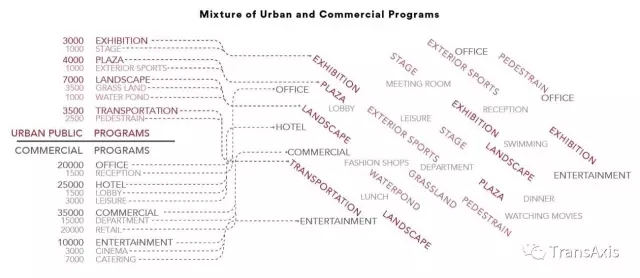

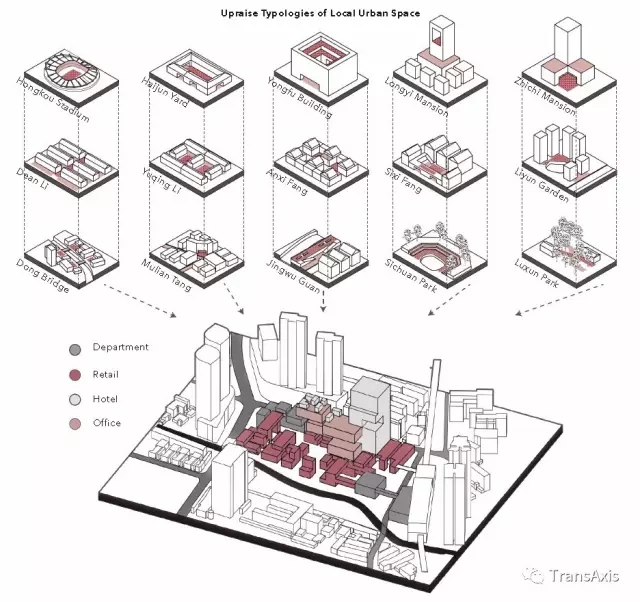

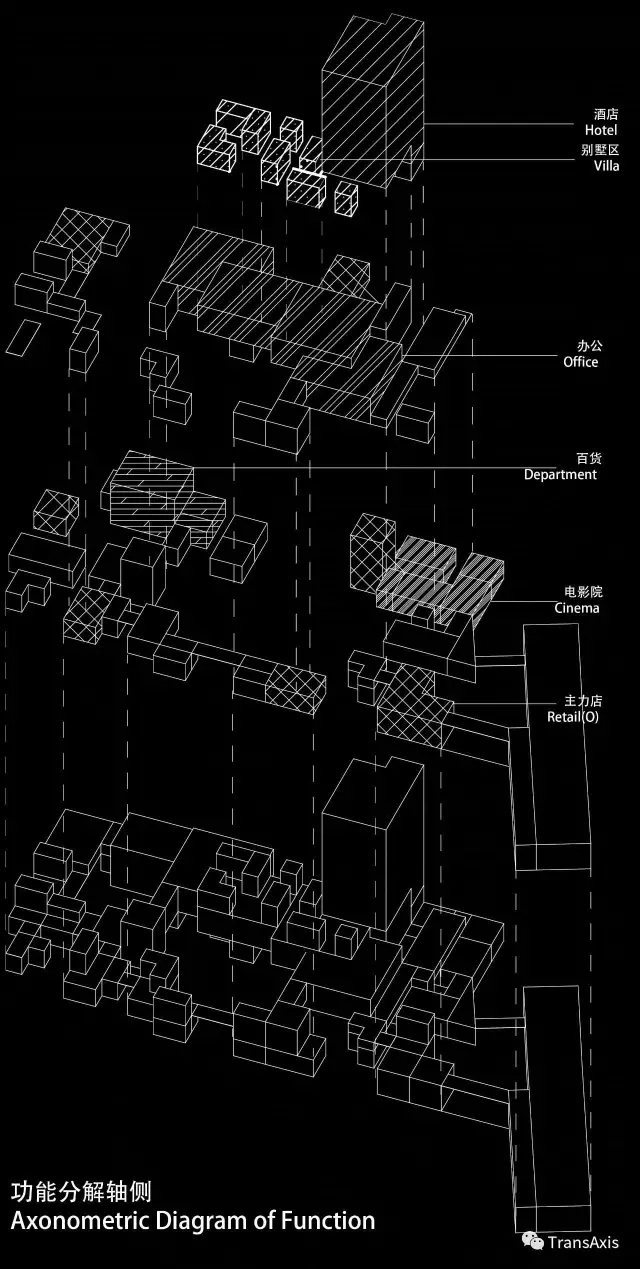

新的问题又来了,如此大的体量,如此多的功能,如何去梳理?,我们决定在一开始就通过分析图对功能进行罗列和梳理。并且结合区位分析进行布置。

功能主要分为办公、商业、酒店三大块,而每一块本身都有各自的休闲、公共区域,以及娱乐、展览等诸多类型的空间。其中何种功能基于基地现状的要求布置于哪个位置更为合理,以及各种功能之间的交流联系或是交通联络等,这些复杂的关系需要一个可视化的统筹。

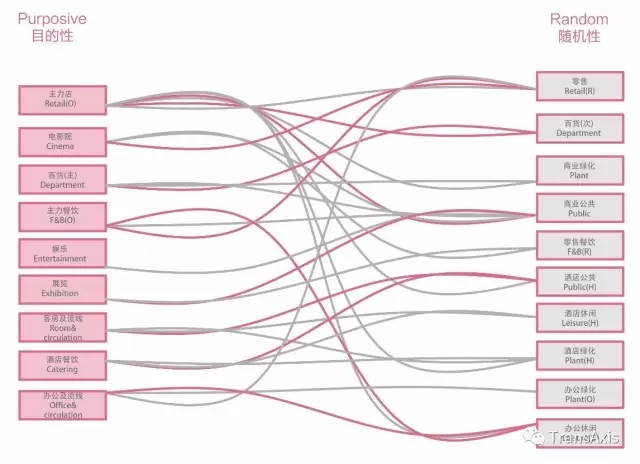

罗列功能的同时,基于对于购物行为模式的研究,我们发现商业空间大致可以分为目的性功能区和随机性功能区,购物是基本目的,展览、餐饮及随之而来的消费是随机产生的。结合了香港又一城的案例分析,通过两侧主力店的目的性消费来带动流线上的随机性消费,我们制定了数条可能的理想行为模式,把一个功能中的人群可能与其他功能发生关系的可能性笼统地表达出来。

然而问题紧接着就出现了,众所周知综合体的活动具有很强的时效性,用一个恒定的活动关系去分析综合体的行为模式显然是站不住脚的,逻辑产生了漏洞(脑补老师毙方案时的一脸嫌弃)。于是由此引入了“时间”这一新的元素考量。

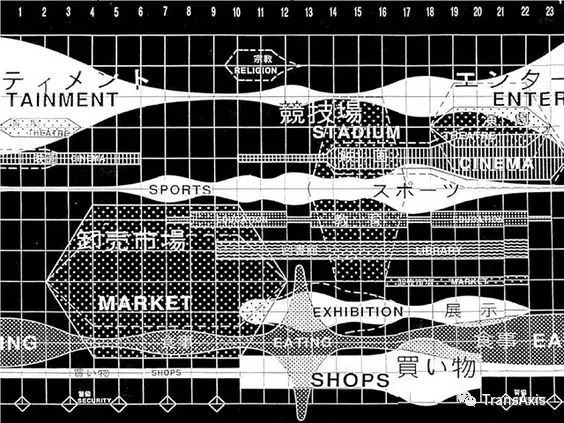

原本就够复杂的功能又加上了时间性,这时候光靠脑瓜子想显然是内存溢出了。于是我们开始翻阅资料,寻找前人面对这类复杂功能项目的分析方法。而关于功能与时间的图解,受到OMA的一张“熔岩图”很大启发。根据我们自己的理解,其中横轴表达时间性,而各个不同的时间点不同的功能有不同程度的活跃度,以及功能之间的交流。一种抽象而直观的b表达!

于是,从上一步的功能表,引入时间元素后,得到了新的功能关系分析。

解决了功能关系后,接下来就是将功能放入基地中,而这一步当然是通过基地分析和设计需求。这一步还是挺困难的,毕竟要从如此多中可能性中寻求最优解,我们借助了一种工具(玩具)来简化这个过程。

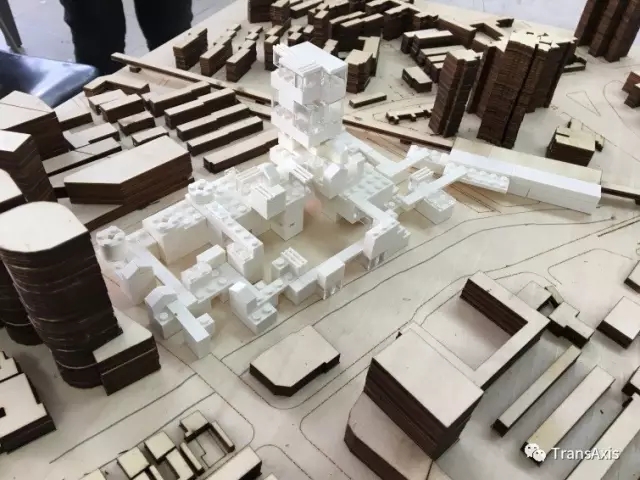

当当!乐高积木!这个可是摆功能体块的效率神奇哦!(事实上是我们当年买回来吃灰许久,因为乐高的固定比例对于形态设计来说本身就是限制,做形态是不太合适的,不要让工具限制思维嘛)为了避免方块的形态限制思维,在这里的体块表达都是抽象的,并且在下一步就会被舍弃。但在摆积木的过程中,我们能很直观地体会和尝试不同的空间关系,着实丰富了设计在初期的可能性。

综合体是城市活动的缩影,因此综合体的空间关系也应当来源于城市,我们拼积木的同时研究基地周边城市空间的各种关系,并试图将其引入到我们的设计中来。

最终,积木搭好了,并且充当了概念模型进行第一次评图(其实初期的评价还不错,但我们很清楚这一步得出的形是缺乏根据的,我们只是用方块积木得出了空间模式,但方块本身没有道理。为什么是方块呢?

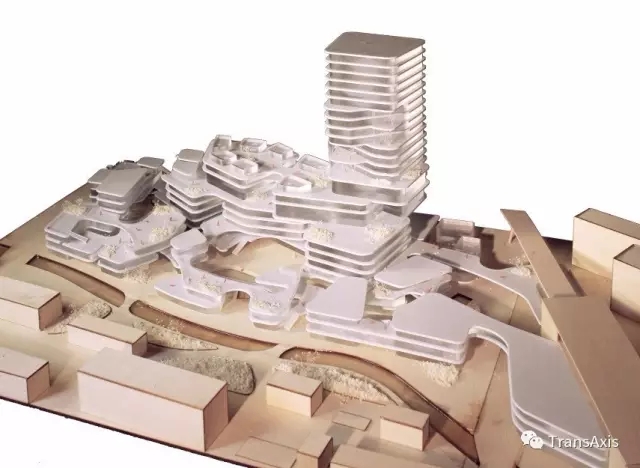

大致的思路是,商业区中零售为二至三层的体量,布置在沿河的基地北侧,营造街道氛围,而对应东南高人气转角设置百货。办公区事实上作为商场的稳定客流来源(有好吃的美食街,还需要啥食堂?),我们考虑拉近其和商业区的距离,通过消减办公高层体量,切分为四个办公体块,设置在三层到十层的区域,这样与地面能有更多的互动流线口,同时也不阻碍酒店高层的景观需求。酒店设置在东北角,这样形成从北到南层层抬升的体块布置。

Stage3 工作流(workflow)的建立

接下来就是设计阶段,也是很多小伙伴们合作出现问题的阶段。在讨论合作项目的分工前,我们做了之后看来很重要的一个决定,先确定设计的工作流。

工作流可以看做一个流程,是我们从设计开始到建模、深化、出图的整个过程及所使用的软件。对于建筑学生来说,一般是建模的SU,Rhino,Maya,渲染的Vray,Maxwell,画平面的CAD,Revit,天正,后期处理的PS,AI,以及出图排版的ID, AI。不同软件适合不同的设计,也关系到个人的习惯。出于合作作业的考虑,我们首先就确定了要使用Revit,因为它有个很好用的功能——链接,也就是简单的BIM工作方式,一个人对项目的改动能很快地通过链接更新到另一个人的文件中,两个负责不同部分的人能同时看到完整的方案进程。

当然,Revit更适合设计已经有了一定深度后再进行深化。由于我们考虑使用Rhino的Grasshopper来进行一定的参数化辅助设计,而且Rhino有很好的软件兼容性,因此选择Rhino建模。

这样,我们的工作流就成立了,Rhino建模——Revit深化平面——Revit深化建模——返回Rhino深化建模——Vray渲染——Rhino的Make2D线稿导出(出图用)——Ai排版及分析图绘制。这一套也很推荐同学们使用!(导了5小时的线稿,因为Make2D是单线程运算,据说在Rhino6支持多线程了~)

另外,Revit中链接入的模型貌似占很少内存,渣机党的福音啊。不过之后导入Rhino后模型就转不动了……

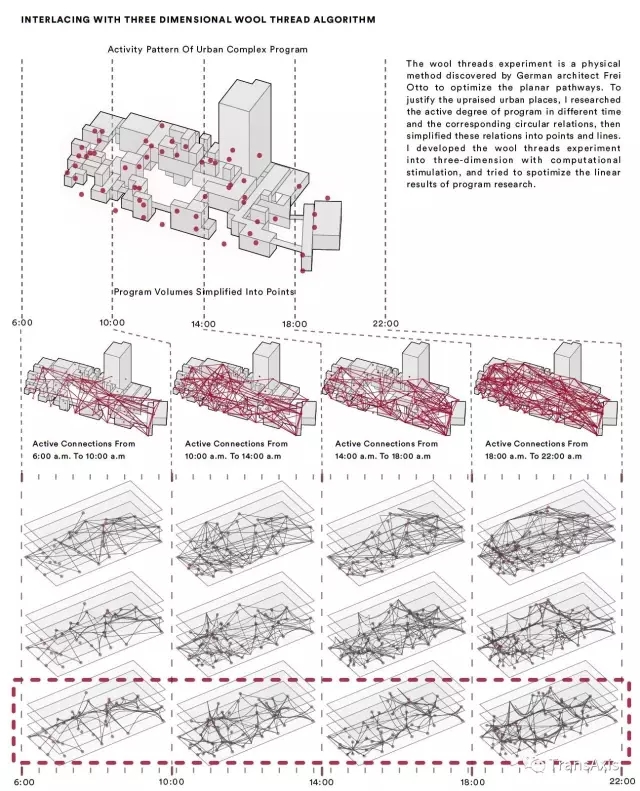

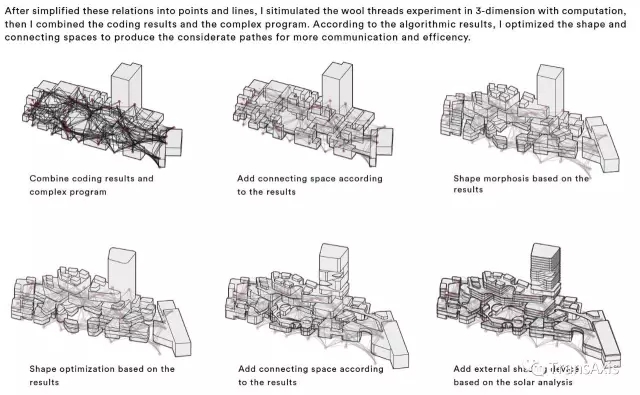

Stage4 流线优化与生形——羊毛算法

根据前面的分析,功能布局确定了,空间模式想好了,接下来就是真正去设计流线,并由此生成形态,形态暗示着流线的存在,并告诉顾客们这个商场怎么逛~我们把各个功能的主要出入口(不包括消防逃生出口)简化成“点”,这里是人一段行为的起点或终点,由此来量化人在各个功能间穿梭的这一活动。将可能的活动,通过我们前面的分析,把各个时间段不同的点相连,就成为了热点活动的轨迹。起初这些轨迹当然是直线,而且是独立的,杂乱的。我们要通过梳理将这些流线整合,并使之总路径和最短。

如何缩短总路径呢?四点的总路径和是所成四边形的周长,但当四条段附上引力,吸引到一起后,它们在四边形的中心汇聚,并最终形成起点经过“四边形中心”到达终点的路径,这样总路径长度就成为四点到中心的距离和~

结合之前目的性消费与随机性消费的模式分析,红点作为目的性消费,而在灰色的随机性消费点有了更大的商机。店铺不再是一面沿街,而是可以四面沿街。

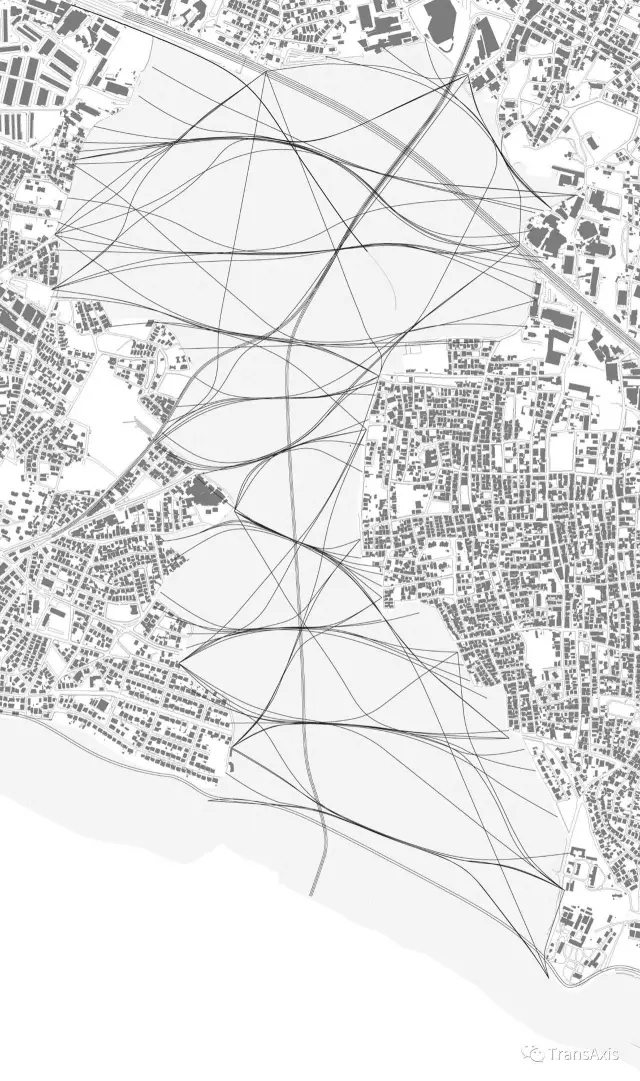

扎哈事务所伊斯坦布尔城市设计方案

具体的引力模式,我们翻阅资料并找到了ZHA在伊斯坦布尔城市设计方案中著名的羊毛算法,她利用羊毛的静电吸引,自然形成了最短路径,并由此设计城市建筑形态。

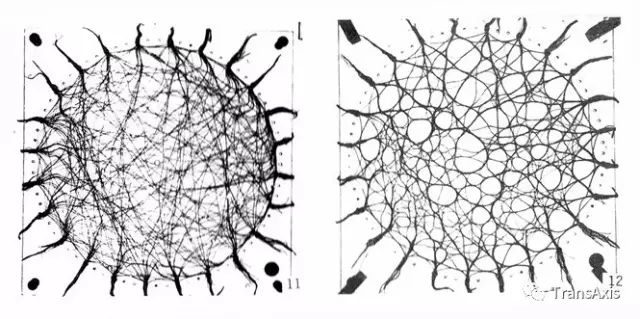

Frei Otto Wool Experiment

此之前弗雷奥托(Frei Otto)也进行过羊毛物理实验。而不同之处在于大师们的实践是平面的,而我们试图在三维路径中使用这种思路进行优化,那么重现羊毛实验显然阻力巨大。(贴一篇Patrik Schumacher写的关于羊毛算法论文,有兴趣了解的同学可以看看,需要出关, Parametricism - A New Global Style for Architecture and Urban Design —— http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism%20-%20A%20New%20Global%20Style%20for%20Architecture%20and%20Urban%20Design.html )

这时候我们借助了Rhino中著名的“里模式”Grasshopper,并通过kangaroo插件强大的力学模拟,给我们的路径线条附上引力,并根据主要次要路径的需求调整每一根路径的吸引力,主要路径吸引力最大(当然是东南转角到西北地铁站的对焦路径啦),其余渐次减少。

于是我们得到了一堆优化过的路径曲线,陷入了深思……

参数化工具得到结果很大的一个困难就是将其建筑化,我们前期过于抽象的分析(抽象的路径)得到了一些抽象的结果。面对四堆曲线,还有前期空间模式如何运用,难题摆在了眼前。

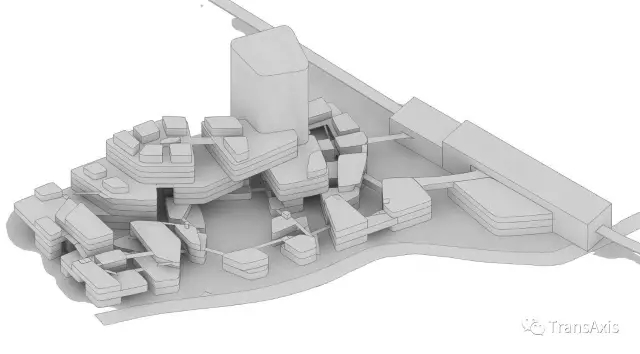

愁苦了两天后,不得已回到了乐高搭建的正交空间模式,想从中重新归纳流线。却发现我们得到的抽象流线可以在其中使用!事实上,羊毛算法优化了路径的同时,也勾勒出了平面上的空间轮廓。也就是说我们可以通过重新切割原有体块,在不改变空间模式的前提下对体块变形,最终空出路径。

顺着这个思路,我们对四组流线进行重要性的梳理,根据不同时间段的流线需要,整理出流线形态和其宽度,平面的体块就被切割出来了。紧接着,在立体流线上,沿着体块布置自动扶梯,自然地顺着原曲线的平面投影,再现其空间流线原状。

二层流线同样进行体块切割,不同的是在一层没有体块的地方需要架连廊连接形成流线。得到了下图的雏形~

啊连廊好丑…被老师嫌弃,被同学嫌弃,被我们两个自己互相嫌弃……

进行一波优化,我们用与两个体块边线相切的圆弧线连接体块,相对的两条圆弧线形成新的连廊,连廊这才和体块融在了一起。

至此方案设计阶段就结束了,然而已经到了中期前夕……出图出图出图。当然模型是来不及的了,上图模型在完成了一层体块的粘结后被送去评图……Kaixin同学笑着对评图老师说:“我们做了个剖一层平面的剖模型”。恩,一堆有机玻璃块块~谢WZD老师不杀之恩~

Stage 5 立面与遮阳

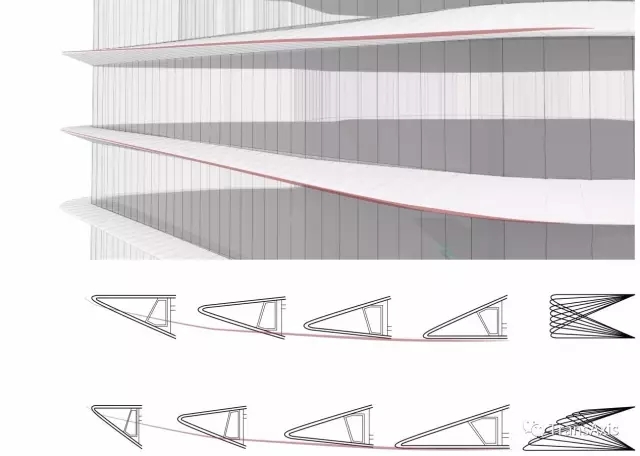

深化到立面时,其实我们并没有过多的思考复杂的立面设计,而是顺原体块的思路,将形体的表达纯粹化,增强线条感,因此自然有了楼板外延组成横向线条立面。

由南到北渐变的外挑构件长度

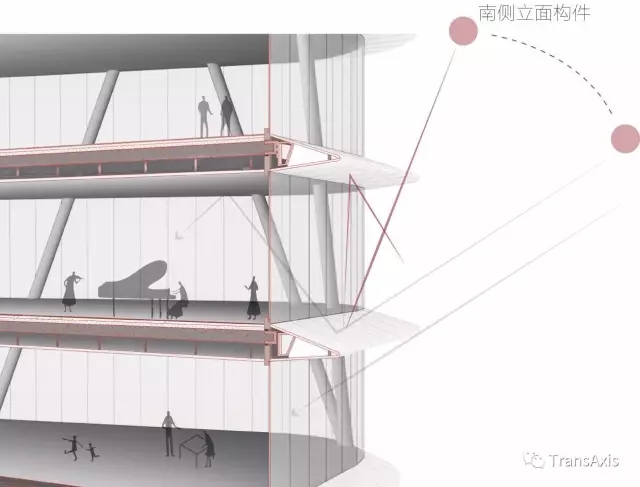

进一步深化,融入了遮阳的考虑,事实上南侧遮阳可以通过增加水平遮阳构件达成,而东西侧遮阳则需要借助垂直遮阳,显然水平线条元素是立面设计的主题,并且大多数的体块都与正南方向有30度夹角,因此选择了南侧外挑水平构件,并向北侧递减外挑距离的设计思路。

剖面上,外挑构件角度也同样渐变,使得外形连续

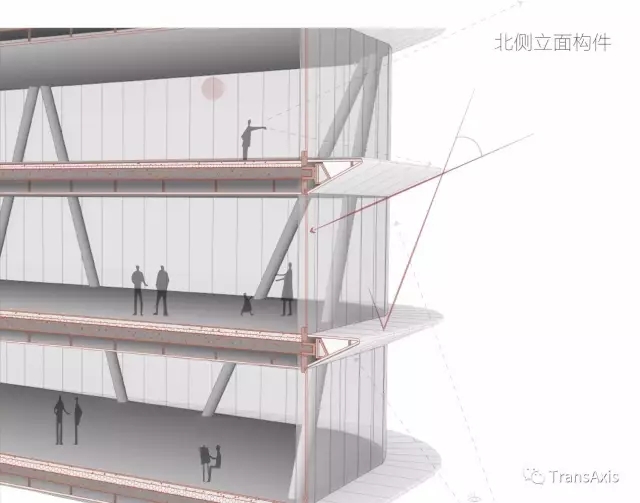

另外,在垂直方向上,考虑了南北两侧对采光和遮阳的不同需求,也设计了不同的反射板角度,并通过GH的小程序使得从南到北是一个渐变的过程,使得整体的外挑构件在视觉上有一个连续性的变化。

北侧构件分析,最大化进光量,并增强高层酒店私密性

下载手机APP

下载手机APP

关注微信公众号

关注微信公众号